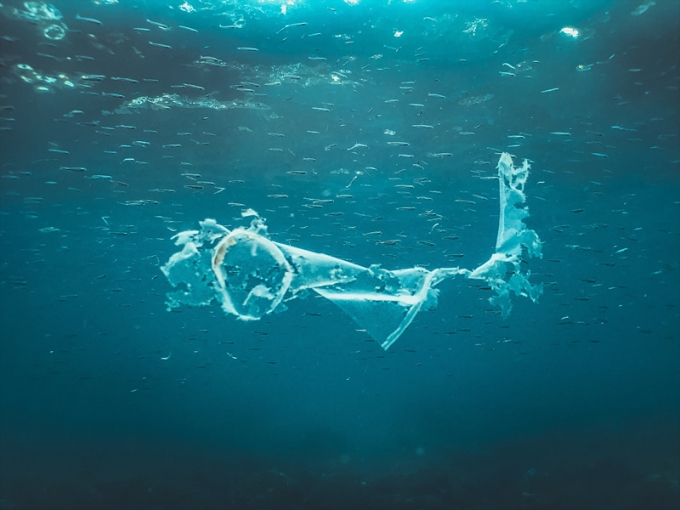

바다에 둥둥 떠다니는 플라스틱 쓰레기가 해저로 완전히 가라앉는데 최소 100년 이상 걸린다는 연구결과가 나왔다.

영국 런던퀸메리대학교 지리·환경과학과 연구진은 최근 해양 표면에 떠있는 부유성 플라스틱의 이동과 분해 과정을 단순화한 모델을 개발해 조사한 결과, 이같은 플라스틱 조각들이 분해되거나 해저에 가라앉기까지 한 세기 이상 걸릴 수 있으며 분해되는 동안에도 수십 년에 걸쳐 미세플라스틱을 방출한다는 연구결과를 26일(현지시간) 밝혔다.

부유성 플라스틱은 해수면을 떠다니면서 생태계 오염을 야기한다. 이를테면 해파리를 주식으로 삼는 바다거북 등이 먹이로 착각해 섭취하면서 심한 경우 죽음에 이르기도 한다. 또 조금씩 분해되면서 발생하는 미세플라스틱은 플랑크톤이나 물고기가 먹고, 이를 통해 먹이사슬로 유입되면서 인체까지 유입될 수 있다.

연구팀은 해양 지구화학, 유체역학, 환경 모델 등을 결합해 플라스틱이 '해양 눈'(Marine snow)으로 불리는 점착성 유기물과 상호작용하며 해수면에서 심해로 이동하는 과정을 단순화한 모델로 재현했다. 해양 눈은 플랑크톤 등 소형 유기체가 뭉쳐 심해로 내려가는 현상이다. 그 결과 대형 부유 플라스틱이 잘게 부숴지고 해양 눈과 함께 가라앉아 해저에 도달하기까지 최소 100년 이상 걸리는 것으로 나타났다.

논문 주저자인 난 우(Nan Wu) 박사는 "플라스틱이 금세 가라앉거나 사라진다는 통념과 달리, 대부분의 부유 플라스틱은 해수면에서 오랜시간 걸쳐 분해된다"며 "잘게 쪼개진 플라스틱은 해양 눈에 붙어 해저로 이동하지만, 이 과정조차 수십 년 이상 걸리기 때문에 100년이 지난 뒤에도 원래 플라스틱의 약 10%는 여전히 수면에 남아 있을 수 있다"고 설명했다.

이 연구는 그동안 해양으로 유입된 플라스틱이 예상보다 적게 관측되는 '플라스틱 누락'(missing plastic) 현상을 해명함과 동시에 해양 오염의 근본적인 해결을 위해선 해수면만 청소하는 것으로는 역부족이라는 걸 증명해냈다.

또 연구진은 플라스틱 생산 증가로 인한 해양 오염이 먹이사슬을 위협하는 수준을 넘어 바다의 '생물학적 펌프' 시스템을 과부화시킬 수 있다고 경고했다. 해양 눈은 심해에 부족한 유기물을 해수면으로부터 끌고 내려가주는 역할을 겸하는데, 미세플라스틱이 점착되면서 펌프 기능이 교란돼 이같은 역할을 수행하기 어려워질 수 있다는 얘기다.

연구진은 "해양 플라스틱 오염 문제를 해결하려면 단순히 해수면만 깨끗이 치우는 것이 아니라, 장기적이고 구조적인 접근이 필요하다"고 지적했다.

이 연구결과는 영국 왕립학회 학술지 'Philosophical Transactions of the Royal Society A' 10월 23일자에 게재됐다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.