'전기먹는 하마' 인공지능(AI) 데이터센터가 급격히 늘어나면서 기후대응의 새로운 걸림돌로 작용할 수 있다는 지적이다.

3일(현지시간) 가디언에 따르면, AI 서비스 확산으로 전세계 데이터센터의 전력소비가 빠르게 증가하고 있으며, 이로 인한 탄소배출과 환경 부담이 예상보다 커지고 있다고 우려했다. 특히 대규모 언어모델과 생성형 AI 운영에 필요한 연산량이 폭증하면서, 전력사용량이 기존 디지털 서비스와는 비교할 수 없는 수준으로 늘고 있다는 분석이다.

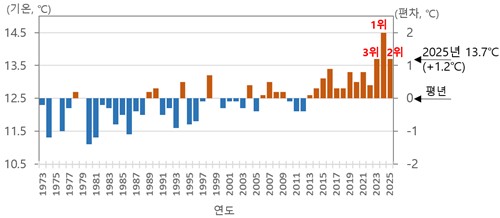

데이터센터는 현재 전세계 전력소비량의 1%에 불과하지만, 2035년에 이르면 이 비중은 2배가 늘어난 8.6%에 달할 것으로 전망되고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 선진국의 전력 수요 증가분의 최소 20%가 데이터센터에서 발생할 것으로 예측하고 있다.

물론 장기적으로 데이터센터에 필요한 전력이 재생에너지를 통해 공급되는 비중이 높아지겠지만 단기적으로는 데이터센터 소비전력의 상당부분이 화석연료에 의존해야 한다는 사실이다. 미국에서는 이를 빌미로 석탄사용을 늘리고 있다. 만약 앞으로 재생에너지 확대 속도가 AI 인프라 확장 속도를 따라가지 못할 경우, 기술발전이 오히려 기후목표 달성을 어렵게 만들 수 있게 된다.

일부 지역에서는 AI 데이터센터가 지역전력망에 이미 부담을 주고 있다. 전력수요 급증으로 전기요금 상승이나 전력공급 불안정 문제가 발생할 수 있으며, 이는 지역사회와 산업 전반에 영향을 미칠 가능성이 높아지고 있다. 이러한 문제가 단순한 기술 산업의 성장 이슈를 넘어 에너지 정책과 환경 규제의 영역으로 확산되고 있다고 가디언은 분석했다.

또한 AI 기업들이 탄소중립 목표를 내세우고 있지만, 실제 운영과정에서 발생하는 전력소비와 간접배출까지 충분히 관리되고 있는지는 불분명하다는 지적도 나왔다. 데이터센터 건설과 운영, 서버 냉각에 필요한 물사용량 등 환경부담 요소가 함께 고려돼야 한다는 것이다.

전문가들은 AI 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 에너지 효율개선과 재생에너지 전환이 동시에 이뤄져야 한다고 강조한다. 그렇지 않을 경우 AI 기술은 기후위기를 완화하는 도구가 아니라, 새로운 배출원으로 인식될 수 있다는 경고도 나온다.

가디언은 AI와 기후문제의 결합이 향후 기업의 ESG 평가와 투자 판단에도 영향을 미칠 수 있다고 짚었다. 기술 혁신의 속도만큼이나, 그에 따른 환경 비용을 어떻게 관리할 것인지가 글로벌 과제로 떠오르고 있다는 분석이다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.