올해부터 철강과 알루미늄, 전기 등 탄소배출량이 높은 6개 수입품목에 대한 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)가 본격 시행된 가운데, 국내 철강사를 대상으로 한 'CBAM 대응 준비도' 평가에서 포스코가 가장 높은 점수를, 한국철강이 가장 낮은 점수를 기록했다.

국내 철강 수출액은 2024년 기준 약 332억8000만달러로, EU 수출액은 약 44억8000만달러였다. 해마다 약간의 차이는 있겠지만 전체 철강 수출의 약 13.5%가 CBAM 대상이라고 봐도 무방하다.

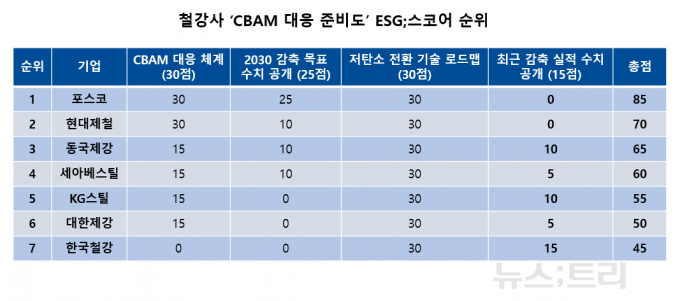

이에 21일 뉴스트리는 국내 철강사 7곳의 ESG 관련 자료를 분석해 'CBAM 대응 준비도'를 평가한 결과, 해외 수출기업과 그렇지 않은 기업의 평가점수가 거의 2배 가까이 차이가 났다. CBAM 대응도 평가에서 1위를 한 포스코의 점수는 85점인 반면 꼴찌를 한 한국철강의 점수는 45점이었다.

이번 평가는 각 기업이 공개한 공시·보고서·공식 발표 등을 토대로 항목별로 '미공개–부분 공개–구체적 공개'로 나눠 점수를 부여하는 체크리스트 방식으로 진행했다. 평가항목은 △CBAM 대응체계 △2030년 온실가스 감축목표의 수치 공개 여부 △저탄소 전환 기술 로드맵 공개 △최근 3년 감축 실적 수치 공개 등으로 진행됐다. 평가점수는 100점 만점에 공개범위와 구체성 여부에 따라 매겼다.

포스코와 현대제철은 CBAM의 대응체계에서 탄소감축에 대한 연도별 목표와 감축수치, 항목별 감축목표 등에 세세하게 명시돼 있어 만점인 30점을 줬다. 특히 포스코는 CBAM 대응 전담체계뿐 아니라 2030 감축목표 수치까지 공개돼 있고 '수소환원제철·전기로·탄소포집저장활용(CCUS)' 등 저탄소 기술전환 로드맵도 마련돼 있어 가장 높은 점수를 받았다.

동국제강과 세아베스틸, KG스틸, 대한제강은 단순히 계획을 언급하는데 그쳤거나 방향성만 제시돼 있어 CBAM 대응체계에서 15점만 줬다. 한국철강은 감축목표·체계·로드맵·실적 등을 '숫자'로 제시한 공개 정보가 없어서 0점을 줬다.

'철강'은 전세계 온실가스 배출의 약 7~8%로 아주 큰 비중을 차지하는 것은 아니지만, 단일사업장 배출량이 가장 많기 때문에 탄소 다배출 업종으로 꼽히고 있다. 국내에서도 탄소배출량 1위 기업이 포스코다. 2023년 스코프(Scope)1·2 기준으로 포스코의 온실가스 배출량은 약 7000만~8000만톤에 달했고, 현대제철 역시 배출량이 2000만톤을 훨씬 넘었을 정도다.

이처럼 철강 업종은 단위사업장 배출량이 많다보니 CBAM 시행의 직격탄을 맞을 수밖에 없다. CBAM은 EU 수입품에 대해 부과되는 일종의 탄소관세다. 생산과정에서 탄소배출을 얼마나 했는지에 따라 비용이 매겨진다. 일반적인 관세와 다른 점은 어떤 기준으로 배출량을 계산하고 검증했느냐, 감축계획을 얼마나 구체적으로 수립했는지에 따라 부과되는 비용이 달라진다는 점이다. 탄소상쇄를 했거나 자국에 탄소세를 냈다면 그만큼 비용이 차감되기도 한다.

철강을 생산할 때 용광로(고로)를 사용하느냐 전기로를 사용하느냐에 따라서도 달라진다. 고로는 석탄으로 철광석을 녹이지만 전기로는 고철을 전기로 녹이는 방식이다. 공정 자체만 놓고 봤을 때 전기로에서 발생하는 탄소배출량이 상대적으로 적다. 이 때문에 같은 철강 제품이어도 전기로로 만든 제품의 탄소집약도가 더 낮다.

이에 따라 CBAM이 적용됐을 때 전기로를 사용하는 철강사들이 더 유리하다. 하지만 전기로에서 사용하는 전기가 석탄이나 가스 등 화석연료 기반으로 생산한 경우라면 CBAM 비용이 크게 낮아지지는 않는다. 게다가 EU가 요구하는 방식대로 탄소배출량을 산정·검증·공개해야 한다. 이를 숫자로 제대로 입증하지 못하면 그만큼 불이익을 받을 수 있다.

그런데 CBAM 대응체계에서 2030 감축목표 수치공개 항목에서 상위기업과 하위기업의 차이가 극명하게 갈렸다. 포스코와 현대제철은 수출기업답게 CBAM 대응체계를 갖춘 반면 나머지 기업들은 그에 미치지 못했다. 다만 현대제철은 2030 감축목표 수치공개 항목에서 구체적인 숫자가 명시되지 않아 아쉬움을 남겼다.

현대제철과 같이 전기로 중심인 동국제강은 생산공정이 탄소집약도에서 유리한데도 불구하고 CBAM 대응체계와 저탄소 기술전환 로드맵이 엉성했다. 세아베스틸은 '2050 탄소중립'에 대한 큰틀만 선언했을 뿐 연도별 감축목표를 제시하지 않았다. 전기로 기반인 KG스틸 역시 CBAM 대응체계나 2030년 감축목표 등을 공개된 자료에서 찾을 수 없었다. 대한제강 역시 마찬가지다.

철강업체들의 CBAM 대응 차이는 수출 여부에 따라 달랐다. 김경식 철연구소장은 "CBAM은 행정 대응 차원이 아니라 실제 비용 부담으로 인식되고 있다"며 "특히 자동차 강판처럼 유럽 수출 비중이 높은 제품은 기업 입장에서 부담이 클 수밖에 없다"고 말했다. 이어 그는 "포스코와 현대제철을 제외한 다수 철강사들은 유럽 수출 비중이 크지 않아 CBAM을 당장의 경영 이슈로 받아들이지 않는 분위기도 있다"고 설명했다.

김 소장은 감축목표를 자세히 공개하지 않는 이유에 대해 "기업들이 준비가 안돼서라기보다는, 관련 수치가 공시용이 아니라 산업통상부나 철강협회 보고용인 경우가 많기 때문"이라며 "따라서 외부에서 구체적으로 확인하기가 쉽지 않다"고 말했다. 전기로 기업에 대해서는 "상대적으로 안전하다는 인식이 있지만, 그렇다고 부담이 없는 것은 아니다"며 "유럽 수출 비중이 낮아 당장의 관심이 적을 뿐, 구조적으로 안전하다고 보긴 어렵다"고 지적했다.

여기서는 철강업체들의 CBAM 대응 준비도에 대해 주로 평가했지만, 업계 안팎에서는 철강 업종의 탄소감축을 개별 기업 차원에서 해결하도록 해서는 안된다는 지적이 팽배하다. 철강은 국내 온실가스 배출 비중이 큰 기간산업인 만큼, CBAM 대응과 실질적인 감축 이행이 동시에 이뤄지지 않을 경우 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성에도 큰 부담이 될 수 있기 때문이다. 이에 따라 감축경로 설정과 배출데이터 기준을 산업단위, 나아가 국가차원에서 관리할 필요가 있다는 목소리도 커지고 있다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.